2023. 4. 19. 08;00

봄이 온다는 입춘(立春)은 겨울의 한가운데에 있었다.

봄의 기운은 추울 때 나 모르게 이미 이 세상에 도달해 있었고,

입춘이 지난 지 한 달도 되지 않았는데 4월의 낮기온이 29도까지

오르니 여름의 기운도 벌써 도착한 모양이다.

흰꽃의 정수라 불릴 수 있는 벚꽃이 우르르 몰려왔다가 한꺼번에

사라진 세상의 빈자리를 연두색과 녹색이 차곡차곡 메꿔 나간다.

칙칙한 갈색에서 연두색으로 흐르는 산과 윤슬이 반짝이는

바다의 정경을 바라보며 간밤에 꾸었던 꿈이 생각난다.

느닷없이 찾아온 급성 루게릭병으로 아픈 친구랑 포천 명성상

억새군락지를 함께 올랐고,

뇌경색을 앓고 있는 친구랑 술잔을 나누기도 했다.

파킨슨 병을 이겨내려 안간힘을 쓰는 친구는 정상적인 모습으로

노래를 불렀고,

담도암으로 투병 중인 친구는 살이 쪄 통통한 모습을 보여주었다.

방광암, 후두암으로 고생하는 친구들이랑

취하도록 막걸리를 마시다가 꿈에서 깨니 새벽 4시가 되었다.

베갯잇이 축축하게 젖었으니 꿈속에서 환희의 눈물을 흘렸나

보다.

꿈은 이렇게 현실적 상황과 비현실적인 상황을 연출해 내기도

한다.

주치의에게 금주령과 등산금지령을 받은 지 4개월이 지났다.

이틀 전인 4월 17일,

성심병원 소화기 내과 주치의 앞에 놓인 의자에 앉는다.

4월 3일 위내시경 검사를 받았는데 그 결과에 대해 주치의는

무슨 이야기를 할까.

'흰가운 증후군'이 없어 불안하지는 않지만 가족이 보기엔

초조해 보일 수도 있겠기에 슬그머니 심호흡을 한다.

주치의는 모니터를 보여주며 예상대로 천공 부분은 잘 메꿔졌고,

선분홍색 위점막도 매끄러워졌으며 조직검사에서 암세포는

발견되지 않았다고 말한다.

지표상 다른 부위에서도 암세포가 발견되지는 않았지만,

그래도 6개월 후에 다시 CT촬영과 내시경 검사를 받아야 하고,

금주령은 산정특례기간인 5년 내내 유효하다며 주의사항을

담담하게 이야기 한다.

그렇다면 은퇴 후 15년 이상을 등산과 함께 친구들이랑 막걸리

한잔을 마시며 담소를 즐기던 나의 소소한 행복은 이 대목에서

영원히 사라지는 걸까.

아~아!

남은 생 지루해지면 어떻게 살아야 하나.

휴!

속으로 한숨을 내쉬며 ~그럼에도 불구하고~라는 희망의

상상(想像)은 상상으로만 끝나 자못 아쉽다.

산(山)을 좋아하니

주치의는 스스로 이겨내라며 우울증 약을 처방하지 않는다.

어쩌면 그 이유도 맞겠다.

산을 오를 때 가슴에서 느끼는 벅찬 감흥(感興)이 바로 항암제가

아닌가.

12;27

따뜻한 날씨덕에 사람들이 졸음운전을 했는지 곳곳에 사고가 나

두 시간 코스를 네 시간이나 걸려 '서산 부석사'에 도착한다.

그윽하게 들리는 풍경소리는 천년고찰의 품위를 더한다.

봄이 왔다.

제대로 된 봄이 온 거다.

'겹벚꽃'이 초록사이를 뚫고 도비산을 장악해 나가는 풍경을 보며

나도 모르게 탄성이 나온다.

콧구멍으로 벚꽃향기가 스멀스멀 들어오고 꽃가루가 지천으로

흩날린다.

사람들은 부석사라고 하면 무량수전으로 유명한 영주 태백산

부석사(浮石寺)를 떠올리는데 영주 부석사는 신라 문무대왕

16년(서기 676년) 의상대사가 세운 화엄종 사찰이다.

이에 반해 잘 알려지지 않은 서산의 부석사(浮石寺)는 수덕사의

말사로 문무왕 17년(서기 677년) 의상대사가 창건하였다니 이 절

또한 1400년이 다돼가는 천년고찰로 이름도 똑같다.

의상대사가 이 절을 창건할 때 도둑의 무리들이 몇 번이나

달려들어 허물어버리자 선묘(善妙)의 화신(化身)인 용(龍)이 크게

노하여 큰 바위를 공중에 띄워 빙글빙글 돌리면서 금시라도 떨어

뜨릴 기세를 보이자,

도둑들이 혼비백산하였다는 전설을 가진 서산 부석사는 깊은 침잠

(沈潛)에 빠졌다.

설화는 이어진다.

부석사 앞 10km 지점의 바다에 부석섬이 있고, 이 절이 있는

산 이름을 섬이 날았다는 뜻에서 도비산이라 한다는 설도 있으며,

또 다른 설로는

고려말 충신 유금헌이 망국의 한을 품고 이곳에 별당을 지어

독서삼매로 소일하다 죽자 승려 적감(赤感)이 별당을 사찰로

만들었고,

바다 가운데 있는 바위섬이 마치 뜬 것 같이 보여 부석사라

하였다고도 전해진다.

창건 이후 무학대사가 중건하였고 만공스님이 선풍을 떨치기도

했다는 부석사 경내는 하산 시에 들리기로 하고 바로 산행을

시작한다.

그다지 요란하지 않게 찾아온 봄의 한복판에 서서 잠시 숨을

고른다.

외출이 자유롭지 않던 삼 년이라는 코로나 세월이 지나갔다.

수백 년은 너끈하게 살았을 거대한 노거수(老巨樹)에 웬 상처가

그리 많은가.

거무튀튀한 나뭇가지에도 생명을 상징하는 나뭇잎이 나오니

앞으로도 수백 년은 더 살겠다.

복숭아나무와 참나무, 오리나무의 제법 짙은 초록잎들이 웃자란

풀과 함께 숲을 이룬 사이로 산길이 나있다.

풀밭을 무성하게 채운 잎들은 태양빛을 받아 제각기 반짝이고

그 한가운데에 난 길로 오르기 시작한다.

며칠간 황사와 미세먼지가 심했었는데 오늘은 공기의 질이 매우

좋고 하늘은 파랗다.

참나무에서 발생한 꽃가루가 날린다.

꽃가루 알레르기가 심한 친구가 앞에서 오른다.

이맘때쯤 되면 꽃가루 알레르기로 고생을 많이 하는데

꽃가루 알레르기 주범은 봄꽃보다는 나무라고 한다.

벚꽃이나 개나리, 진달래처럼 곤충이 꽃가루를 옮기는 충매화

(蟲媒花) 종류는 알레르기를 거의 일으키지 않고, 참나무,

버드나무, 수양버들 등 바람이 수정을 하는 풍매화(風媒花)가

주범이다.

우리나라 산지에서 자라는 나무 중 참나무, 소나무, 오리나무

점유율이 80%가 넘는데, 소나무는 나무 중 꽃가루를 가장 많이

생산하지만 알레르기를 잘 일으키지 않는다는 연구결과가

얼마 전에 발표되었다.

꽃가루 농도는 기온이 20~30도 사이일 때 가장 짙으며 4월

중순부터 5월 중순까지 기승을 부리는데 매년 시기가 점점

빨라진다는 거다.

나도 비염이 심해 두 번이나 수술을 받았다.

꽃가루가 심하게 날릴 때와 술을 마셨을 때 콧물이 흐르고

콧구멍이 막혀 숨을 쉬기 거북할 때는 '국소 혈관수축제'인

오트리빈을 사용하기도 했는데,

불교에서 말하는 백팔배 운동을 매일 하면서 신기하게 비염이

사라졌고 지금도 유지가 된다.

사포닌 성분이 많아 태자삼(太子蔘)으로도 불리는 '개별꽃'이

산길에 피기 시작한다.

< 개별꽃 >

13;00

산길을 오른 지 30여 분 만에 도비산 정상(351.5m)에 도착한다.

정상은 작은 수목들로 빼곡하게 들어차 서산 8경 중 하나였던

도비산 조망은 별로 좋지 않다.

조선시대 정상에 봉수대(烽燧臺)가 있었다는데 흔적을 찾을 수

없다.

거대한 바위가 시야를 압도한다.

선묘의 화신인 용(龍)이 도둑들의 머리 위에서 빙글빙글 돌렸다는

큰 바위가 바로 이 바위일까.

산자락에 늘어선 나무들은 연두색을 띠는데 유독 단풍나무의

빨간 잎새가 눈에 띈다.

아직은 연두도 초록도 아닌 빨간 나뭇잎이지만 봄의 햇볕,

산자락이 만든 그늘과 산 공기가 만들어내는 질감을 내 재주로는

무엇이라 표현하기가 힘들다.

도비산이 부석사를 품었을까, 아님 부석사가 도비산을 품었을까,

서해바다의 드넓은 간척지가 고사목 사이로 박무(薄霧) 속에

아련하게 보인다.

천수만에서 보면 도비산이 바닷물 위에 떠서 날아오르는 형상이라

도비산(島飛山)으로 정했다는데,

맑은 날 이곳에서 서해를 바라보면 중국 청제의 지경이 보인다고

서산군지(西山郡誌) 호산록에 기록되었다고 전해진다.

독이 강한 '각시투구꽃'은 꽃대가 아직 올라오지 않았고,

사약(死藥)을 만드는 '천남성'이 독사(毒蛇)가 머리를 바짝 쳐든

모습으로 세상에 나왔다.

자연에는 독성이 강한 독초가 많다.

지금 찍고 있는 각시투구꽃과 천남성은 물론 '동의나물', '박새',

농약 살충제의 원료로 쓰이는 '여로'는 독성이 매우 강하다.

< 각시 투구꽃 >

나름대로 산공부를 하면서 제일 어려운 게 산나물과 독초를

구분하기다.

특히 '쑥'과 꽃이 피기 전의 '산괴불주머니',

'곰취와 동의나물', '원추리'와 '여로'의 어린잎, '산마늘'과 '박새',

미국자리공의 뿌리와 인삼, 더덕, 도라지의 뿌리가 비슷해 구분이

어려운데,

작년인가 충북 증평에서 9명이 미국 자리공의 뿌리를 인삼으로

알고 먹어 응급실 치료를 받기도 했다는 뉴스가 기억난다.

< 천남성 >

섭취 가능한 산나물도 주의해서 먹어야 하는데,

특히 원추리, 두릅, 고사리 등도 식물 고유의 독성이 있기에

생으로 먹지 말고 끓는 물에 충분히 데쳐 먹어야 한다.

예전 점봉산에서 싸리버섯을 따 끓는 라면에 넣었다가

서울까지 오면서 그 독성에 의해 십여 차례 설사를 했던 아픈

경험이 있다.

13;40

부석사 경내로 들어오면서 빨간 '튤립'을 만난다.

예쁜 여인의 요염하고 고혹적인 입술을 연상하며 아웃포커싱

( out focusing) 기법으로 촬영을 해본다.

< 튤립 >

'개불알꽃' 사이로 '미나리냉이' 흰꽃이 피었고,

애기똥풀도 노란 꽃을 피우기 시작했다.

맞다,

봄은 무위자연(無爲自然)을 따지지 않더라도 때가 되면 언제나

찾아온다.

이번에 맞이하는 나의 봄은 제대로 된 봄일까.

< 미나리냉이 >

산사에는 우리 일행밖에 없다.

경내를 거니는 스님의 모습도 보이지 않고 꼬리를 흔드는

강아지도 보이지 않는다.

잠시 가던 길 멈추고 은은하게 들려오는 독경소리에 귀를

기울인다.

산비탈에 고즈넉하게 자리 잡은 부석사의 서정적인 풍경 속에

낡은 공중전화기가 조금 생뚱맞다.

그동안 들렸던 고찰에서는 스님과 보살, 관광객들로 소란했는데,

침 삼키는 소리까지 들릴 정도로 적요(寂窈) 속에 빠진 경내에서

내 발자국 소리가 산사의 침잠(沈潛)을 깰까 조심스럽다.

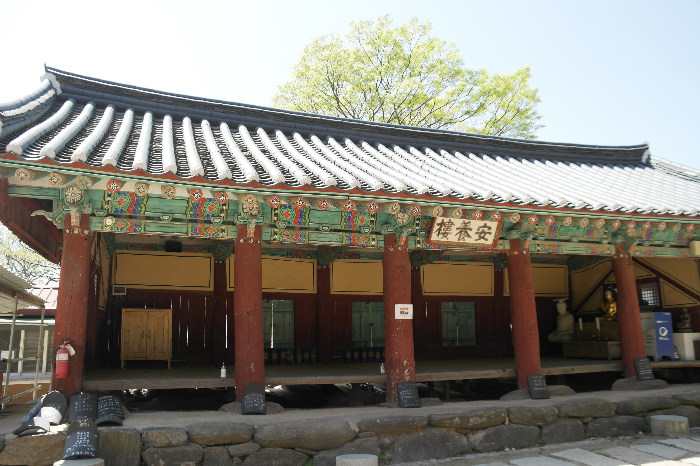

다른 절과 드물게 안양루(安養樓)가 있다.

안양(安養)이란 불교에서 말하는 사후세계인 극락(極樂)의 다른

말로 안양루 앞에서 잠시 걸음을 멈추고 꿈에서 만난 친구들의

건강을 빈다.

아참!

송사에 말린 이곳 부석사의 불상은 어떻게 되었을까.

왜구에 의해 약탈되었던 서산 부석사 '금동 보살좌상'이라,

1330년경 고려 충선왕 즉위일에 맞춰 서산 부석사에 봉안되었던

불상이 소송에 휘말렸을 때부터 나는 서산 부석사에 대해 관심을

갖기 시작했다.

왜구들이 약탈을 해가 '대마도 관음사'에 봉안되었다가 한국인

문화재 약탈범에 의해 고국에 돌아온 부석사의 '금동 보살좌상',

대전지방법원 1심에서는 부석사에 소유권이 있다고 선고

하였으나,

2심 항소심(抗訴審)에서는 서산 부석사와 고려 때 서주 부석사의

동일성을 인정하지 않고 일본사찰로 반환해야 한다고 선고를 했다.

따라서 항소심 선고를 받아들이지 않고 대법원에 상고(上告)를

하였다는데 대법원의 상고심에서 이 불상의 운명은 어떻게 될

것인가.

문화재도 다른 유체동산같이 악의의 취득시효인 20년을 적용

하는 걸까,

그렇다면 훔친 문화재를 어떻게든 20년만 감춰두면 자기 것이

되는 모양이라 참으로 한심한 판결이로다.

산행 후 '마검포'에 들려 바다냄새를 맡는다.

바다에도 봄이 몰려왔다.

이젠 자연 속에 찾아온 봄을 오랫동안 만끽해야겠다.

봄이 시작하는 순간부터 끝나는 순간까지 지켜보면 어느 순간

여름이 몰려오겠지.

혹한의 겨울에도 보이지 않는 봄을 상상하며 기다렸고,

봄날을 즐기다 보면 어느 날 여름이 슬며시 찾아올 거고 한창

더운 날 가을도 이미 내 곁에 도착해 있으리라.

매 순간 인생에 정답이 있을 수는 없다.

오늘의 태양은 오늘 뜨고 내일의 태양은 내일 뜬다.

뜨는 태양에 관계없이 왜 사는지 어떻게 살아 나가야 하는지에

늘 답 없이 물음표만 던지는 게 인생이 아니던가.

2023. 4. 19.

석천 흥만 졸필

'여행 이야기' 카테고리의 다른 글

| 느림의 미학 750 샹그릴라를 찾아서 2(대관령 국민의 숲) (0) | 2023.05.27 |

|---|---|

| 느림의 미학 749 샹그릴라를 찾아서 1(정동심곡 바다부채길) (0) | 2023.05.26 |

| 느림의 미학 718 한탄강 주상절리길에서 가을을 떠나보내다. (0) | 2022.11.20 |

| 느림의 미학 715 덕유산 산자락으로 스며들다. (0) | 2022.11.01 |

| 느림의 미학 714 삶의 순간들(함양 대봉산 1,228 m) (0) | 2022.10.30 |